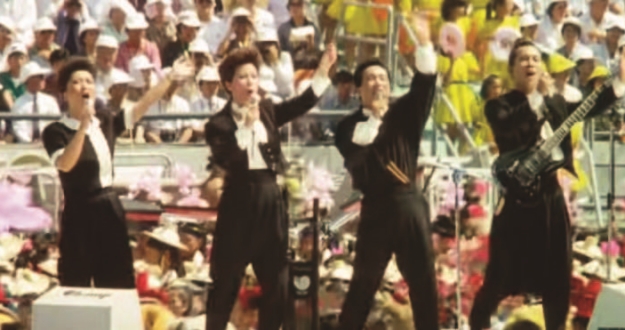

▶1988년 서울올림픽 주제곡 코리아나의 ‘손에 손잡고’는 역대 어느 올림픽에서도 들을 수 없었던 평화와 화합의 찬가였다│. 유튜브

개최 여부를 두고 마지막까지 논란이 끊이지 않았던 2020 도쿄올림픽이 결국 열리고 있다. 예전만큼의 위상은 아니지만 전 인류가 직면한 전례 없는 코로나19 대유행 상황에서 평화와 화합의 제전인 올림픽의 의미는 결코 무시할 수 없다. 무엇보다 모든 선수가 그동안 갈고닦은 기량을 후회없이 펼치고 건강히 돌아기를 바란다.

어딘지 모르게 우울하고 썰렁했던 도쿄올림픽 개회식 이후 온라인에서는 지난 올림픽 개회식 ‘다시보기’가 잠시 동안 유행처럼 누리소통망(SNS)을 통해 번졌다. 엘리자베스 2세 영국 여왕과 영화 <007 >의 배우가 등장하고 폴 매카트니가 전 세계와 시청자들과 함께 ‘헤이 주드(Hey Jude)’를 열창한 2012 런던올림픽의 감동이 여전하다.

나이가 지긋한 사람이라면 한동안 올림픽을 상징하는 팡파르 연주로 기억됐던 존 윌리엄스의 주제가가 울려 퍼진 1984년 로스앤젤레스올림픽도 생생히 기억날 것이다. 남북이 공동 선수단을 꾸려 입장했던 2000년 시드니올림픽을 보며 많은 사람이 눈시울을 붉히기도 했다. 하지만 무엇보다 우리 모두의 가슴을 뛰게 했던 지금도 한국인뿐 아니라 세계인들에게 최고의 올림픽으로 회상되는 1988년 서울올림픽은 스포츠를 넘어 우리나라의 현대사에서 가장 의미 있는 순간으로 영원히 기억될 것이다.

우리가 만든 최초의 글로벌 히트곡

서울올림픽은 여느 스포츠 이벤트와 달랐다. 냉전시대 상대 진영 국가에서 열린 올림픽에 불참했던 미국-소련(러시아), 동구권-서구권 국가들이 다시 한데 어울린 화합의 장이었다. 그것도 그 주체가 6·25전쟁 이후 가난한 나라로 알려졌던 한국이라는 점에서 특별했다. 여전히 전 세계인들이 한국의 존재를 인식하지 못했던 1980년대 후반 우리나라는 뒤늦게 성취한 경제발전과 민주주의의 성과를 올림픽이라는 글로벌 이벤트를 통해 상징적으로 전시했던 것이다.

존재가 미약하기만 했던 아시아의 한 변방 국가가 ‘세계는 서울로, 서울은 세계로’라는 거대한 구호를 내걸었고 흥분과 환희의 정점에서 울려 퍼진 주제곡 코리아나의 ‘손에 손잡고’는 역대 어느 올림픽에서도 들을 수 없었던 평화와 화합의 찬가였다.

그리고 “Breaking down the walls that come between us for all time(우리 사이에 놓인 벽을 영원히 무너뜨리며)”라는 구절은 불과 일 년 뒤 냉전의 상징인 독일 베를린장벽이 붕괴됨으로써 그대로 현실이 됐다. 스스로 ‘글로벌 시민’의 위상과 자세를 선포한 이 상징적인 순간 이후로 우리나라는 이전으로 돌아갈 수 없었다.

오늘날 우리가 ‘한류’라고 부르는 흐름은 1990년대 후반에 중국과 대만, 일본 등에서 처음으로 포착됐다. K-팝이라는 단어 역시 2000년대 전후로 쓰이기 시작했다. 하지만 서울올림픽의 ‘손에 손잡고’야 말로 우리가 만든 최초의 글로벌 히트곡이자 오늘날 방탄소년단(BTS)과 싸이 등으로 알려진 K-팝의 보편성을 처음으로 성취한 최초의 한류, K-팝이라 불러도 손색이 없다.

이탈리아계 미국인인 ‘디스코 왕’ 조르조 모로더가 만들고 한국계 유럽 이민자 출신 그룹인 코리아나가 영어와 한국어로 곡을 녹음했다. 굴지의 레코드사인 폴리도르에 의해 전 세계로 배급돼 유럽과 아시아권에서 수백만 장을 팔아 역대 올림픽 주제곡 사상 가장 유명한 곡으로 남았다. 수많은 외국 작곡가와 프로듀서가 함께 곡을 만들고 재외동포나 외국인 멤버가 보편화된, 이제 미국 등 대중음악의 중심으로 뻗어나가 활동하는 K-팝 아이돌의 모습과 별반 다르지 않다.

음악산업의 근본적 변화 이끈 ‘서울올림픽’

한류의 역사라는 관점에서 바라볼 때 서울올림픽이 기여한 것이 단 ‘손에 손잡고’ 한 곡만은 아니다. 서울올림픽은 우리 문화 전반에 ‘글로벌’이라는 새로운 의식을 심어줬다. 대중문화에 있어서 후진국이라는 인식이 강했던 우리나라 예술가들은 ‘손에 손잡고’의 국제적 성공을 바라보며 전 세계가 잠재적인 무대이자 관객이 될 수 있음을 직감했다.

서울올림픽이 촉발시킨 이 새로운 시각은 우리 대중음악의 분위기에 고스란히 반영됐다. 약속이나 한 듯 1988년 이후로 대중음악의 사운드는 서구권 팝 음악에 근접하는 세련미를 앞다퉈 구사하기 시작했다. 젊은 뮤지션들은 클래식과 재즈를 적극 도입한 복잡하고 세련된 화성과 편곡 양식을 가요에 반영했다.

더 극적인 혁신은 댄스 음악에서 일어났다. 공교롭게도 서울올림픽을 전후로 흑인음악에 기반을 둔 혁신적인 사운드와 퍼포먼스가 기존의 평이한 댄스 음악을 대체했다. 서울올림픽 당시 선수촌의 나이트클럽에서 DJ로 일하며 국제적인 감각을 익힌 사람들이 변화의 최전선에 서 있었다. 현진영과 와와, 서태지와 아이들 등 흑인음악과 랩, 고난이도의 댄스 퍼포먼스로 무장한 신세대 그룹이 잇따라 출현해 음악산업의 근본적인 변화를 이끌어냈다. 한류와 K-팝의 서막은 그렇게 시작됐던 것이다.

김영대 음악평론가이자 문화연구자_ 연세대학교를 졸업하고 미국 워싱턴대학교에서 K-팝 연구로 음악학(Ethnomusicology) 박사학위를 받았다. 저서로

등이 있다.

▶1988년 서울올림픽 주제곡 코리아나의 ‘손에 손잡고’는 역대 어느 올림픽에서도 들을 수 없었던 평화와 화합의 찬가였다│. 유튜브

▶1988년 서울올림픽 주제곡 코리아나의 ‘손에 손잡고’는 역대 어느 올림픽에서도 들을 수 없었던 평화와 화합의 찬가였다│. 유튜브 김영대 음악평론가이자 문화연구자_ 연세대학교를 졸업하고 미국 워싱턴대학교에서 K-팝 연구로 음악학(Ethnomusicology) 박사학위를 받았다. 저서로

김영대 음악평론가이자 문화연구자_ 연세대학교를 졸업하고 미국 워싱턴대학교에서 K-팝 연구로 음악학(Ethnomusicology) 박사학위를 받았다. 저서로