▶jtbc

2020년부터 시작된 일본 내 4차 한류 붐. 많은 일본인은 이번 4차 한류 붐을 상당히 이례적으로 보고 있다. 현 상황을 보면 여전히 한일관계가 소원한데다 보수 언론과 온라인상의 극우주의자들이 이끌어 가는 ‘반한 정서’가 여전하기 때문이다. 그간 번번이 정치 이슈에 휘말렸던 한류가 이런 상황도 아랑곳하지 않고 퍼져가고 있기에 일본 지인들도 “신기하다”고 말한다.

이를 두고 일본 내에서는 4차 한류를 이끄는 주요 계층이 정치 이슈나 사회 시선에 신경 쓰지 않는 10대, 20대 이른바 MZ세대(밀레니얼+Z세대)이기 때문이라고 말한다. 이들은 문화 수용성에 있어 편견이 없기에 ‘사회적 눈치’를 보며 한류를 즐긴 이전 계층보다 활발하게 한류를 향유하고 있다는 것이다. 물론 틀린 해석은 아니지만 지금의 한류 붐을 보면 과거와는 사뭇 다른 모습을 보여준다.

일본 중년 남성이 K-드라마에 빠지는 이유

4차 한류에서 가장 큰 특징은 꽤 폭 넓은 연령대에서 한류를 즐기고 있다는 점이다. 과거 중장년 여성 중심의 K-드라마 소비 형태가 전 연령층으로 확대됐다. 최근 일본의 한 주간지에 “한류 드라마가 혐한 비율이 높은 중년 남성층에게 인기”라는 기사가 실렸다. 기사를 보면 K-드라마가 인기를 끌고 있는 가운데 그동안 K-드라마를 멀리했던 중장년층 남성들도 K-드라마에 빠지고 있다고 전했다.

한류는 여성들의 전유물이라는 인식이 강했다. <겨울연가>의 ‘욘사마’ 열풍이 불었던 1차 한류 붐 때부터 방탄소년단(BTS)까지 한류 팬의 절대 다수는 여성이었고 남성 한류 팬은 극히 드물었다. 최근 들어 우리나라 여성 아이돌 그룹의 일본 진출이 늘어나며 10~20대 남성 팬들이 늘기는 했지만 40~50대 중년 남성들에게는 여전히 한류는 여성 문화라는 인식이 강했다. 40~50대 일본 남성들에게 한류는 ‘굳이 찾아 보고 싶지는 않은 문화’로 취급되기 일쑤였다.

이런 분위기가 바뀐 것은 코로나19 이후 넷플릭스 등 인터넷 동영상 서비스(OTT) 미디어를 통해 다양한 K-드라마를 접한 중장년 남성들이 K-드라마에 푹 빠지면서부터다. 2020년 인기를 끈 K-드라마 중에서 중장년 남성들이 가장 열광했던 드라마는 <이태원 클라쓰>다. 누리소통망(SNS)에 올라오는 글들을 보면 ‘K-드라마는 꽃미남들이 즐비한 로맨스 장르밖에 없다’라는 편견을 이 드라마를 통해 깼다는 의견이 많다.

밑바닥 인생의 남자 주인공이 험난한 고난을 딛고 자신과 가족을 나락에 빠뜨린 재벌에 복수한다는 줄거리에 많은 남성이 통쾌함을 느꼈다고 한다. <이태원 클라쓰> 처럼 사회 부조리나 불합리한 시스템에 저항하는 이야기를 일본에서는 ‘사회파 드라마’로 부른다. 일본에서 사회파 드라마는 주류 장르다. 최근 일본에서 가장 큰 인기를 끌었던 드라마 <한자와 나오키>도 정통 사회파 드라마였다.

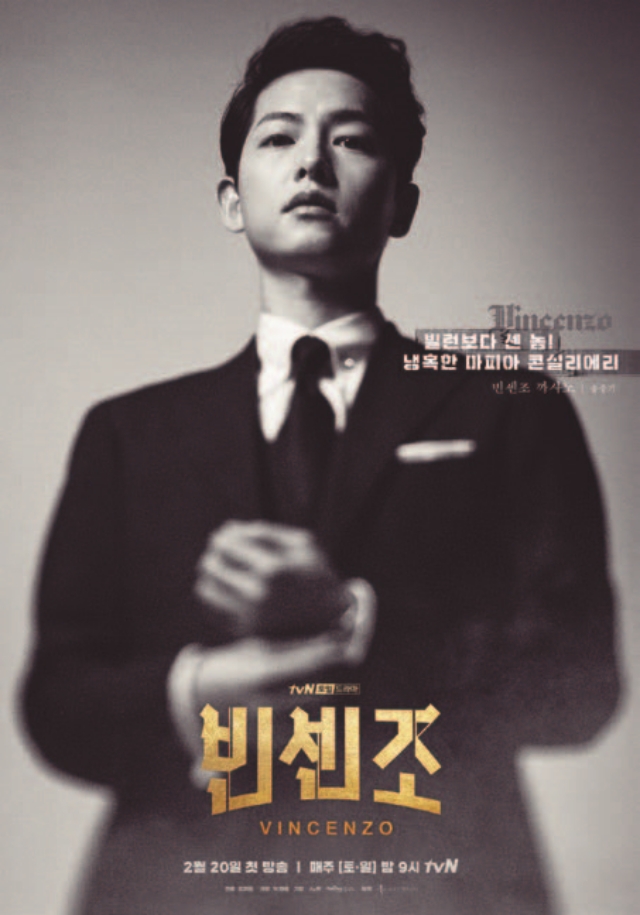

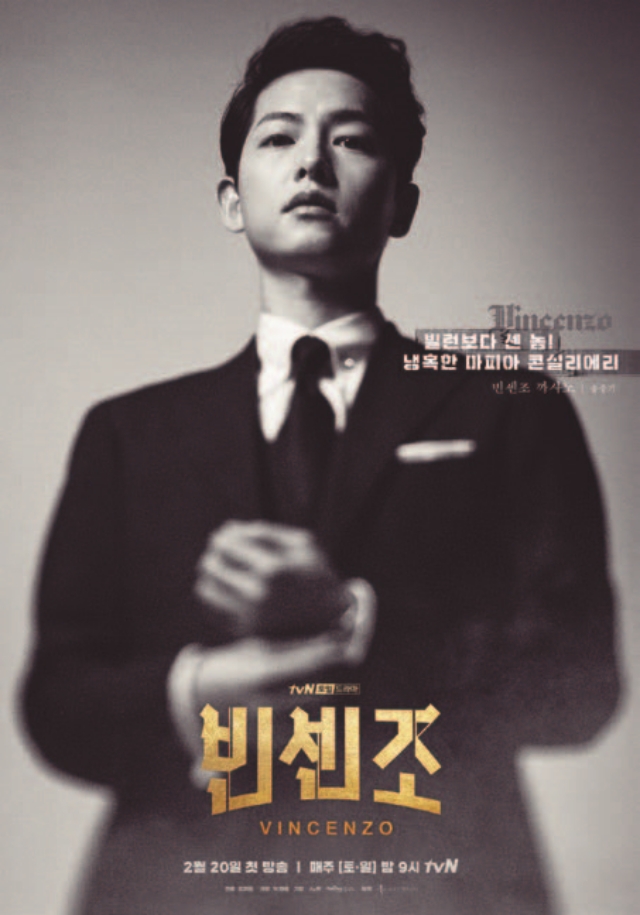

사회파 드라마를 좋아하는 일본 중년 남성들이 우리나라의 사회파 드라마를 통해 K-드라마에 입문한 것이다. 이런 흐름을 타고 <빈센조>나 <슬기로운 의사생활>, <무브 투 헤븐>과 같은 드라마도 남성들에게 큰 지지를 받고 있다.

▶tvN

일본 드라마와 다른 신선함에 끌려

K-드라마에 ‘입덕’(어떤 분야에 푹 빠져 마니아가 되기 시작했다는 뜻)한 많은 일본인은 지금의 K-드라마는 과거와 크게 다르다고 이야기한다. 한 주간지 기사에 실린 40대 남성의 이야기에 따르면 “한국에 대한 좋은 이미지가 전혀 없었지만 <이태원 클라쓰>나 <빈센조>를 보고 최근 일본 드라마에서 볼 수 없는 새로운 스토리나 배우들의 연기력에 놀랐다”고 한다.

과거 K-드라마는 일본에서 인기가 있는 한류 스타의 출연작과 로맨스 장르에 집착하는 경향이 있었다. 이 때문에 많은 일본인에게 K-드라마는 ‘연애 이야기’ 수준으로만 인식됐다. 이와 함께 한때 K-드라마는 중국 내 한류가 쇠퇴하면서 큰 위기를 겪었다. 그 위기를 돌파하며 다시 K-드라마의 부흥을 이끌어낸 열쇠는 다양성과 글로벌 지향이다. 한때 ‘뻔한 스토리’만 가득한 시절을 반성하고 새로운 시도를 두려워하지 않게 된 것이다. 그 결과 K-드라마는 다양성을 얻었고 이는 결국 경쟁력 강화와 시장의 확대로 이어졌다.

모든 비즈니스의 기본은 시장을 확대해가는 것이다. 정체될 경우 언젠가는 사라지고 만다. 그런 의미에서 일본 시장에서 입증된 K-드라마의 성공은 시사하는 바가 크다. 다양성을 등에 업고 전 세계 더 많은 시장에서 K-드라마가 인정받을 수 있기를 바란다.

문동열 콘텐츠산업 칼럼니스트_ 일본 게이오대학 대학원을 졸업하고 기업에서 방송, 게임, 영화 등 다양한 콘텐츠 기획과 제작을 해왔다. 현재 콘텐츠 제작자로 활동하고 있다.

지금 정책주간지 'K-공감' 뉴스레터를 구독하시고, 이메일로 다양한 소식을 받아보세요.

뉴스레터 구독신청

공감누리집의 콘텐츠 자료는 「공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지」의 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

다만, 사진의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

콘텐츠 이용 시에는 출처를 반드시 표기해야 하며, 위반 시 저작권법 제37조 및 제138조에 따라 처벌될 수 있습니다.

[출처] 공감누리집(gonggam.korea.kr)

▶jtbc

▶jtbc ▶tvN

▶tvN 문동열 콘텐츠산업 칼럼니스트_ 일본 게이오대학 대학원을 졸업하고 기업에서 방송, 게임, 영화 등 다양한 콘텐츠 기획과 제작을 해왔다. 현재 콘텐츠 제작자로 활동하고 있다.

문동열 콘텐츠산업 칼럼니스트_ 일본 게이오대학 대학원을 졸업하고 기업에서 방송, 게임, 영화 등 다양한 콘텐츠 기획과 제작을 해왔다. 현재 콘텐츠 제작자로 활동하고 있다.