한국인의 귀걸이 사랑은 유난스럽다. 길거리를 걷다 보면 여자들뿐만 아니라 남자들도 귀걸이를 한 모습을 심심치 않게 볼 수 있다. ‘남자가 무슨 귀걸이?’라고 생각하는 사람도 있겠지만 알고 보면 유전자의 힘 때문이다. 중국 당나라의 화가 염립본(閻立本)이 모사한 ‘왕회도(王會圖)’에는 6세기 초 양(梁)나라에 간 고구려, 백제, 신라의 사신이 등장한다. 특이한 것은 세 명의 ‘남자’ 외교관이 모두 큼직한 귀걸이를 하고 있다. 1500여 년 전부터 한국 남자들이 귀걸이를 하고 있었다는 뜻이다. 백제 무령왕(武寧王, 461-523)의 무덤에서는 왕과 왕비의 금귀걸이가 모두 5쌍이 출토됐는데 그중 하나는 왕의 것이다. 삼국시대 무덤에서 출토 수가 가장 많은 부장품이 귀걸이다. 신라 무덤에서만 300여 쌍이 발견됐다. 고구려와 백제의 무덤에서는 도굴로 인해 귀걸이가 거의 발견되지 않는다.

귀걸이는 귓불에 다는 장식품으로 귀고리라고도 부른다. 경주 부부총에서 출토된 금귀걸이를 보면 중심고리(主環), 노는 고리(連結金具), 샛장식(中間飾), 끝장식(垂下飾)으로 구성돼 있다. 귀걸이는 중심고리, 샛장식, 끝장식을 각각 따로 제작해 하나로 결합한다. 귀걸이의 화려함은 샛장식과 끝장식의 조합에서 드러나는데 중심고리 하나만으로 구성된 경우도 있다. 중심고리만 있는 경우는 주로 소형 무덤에, 샛장식과 끝장식까지 모두 갖춘 경우는 중대형 무덤에 부장된 경우가 많아 계급에 따라 양식에서도 제한이 있었던 것으로 보인다.

귀걸이는 외형상 귀에 직접 닿는 중심고리의 굵기에 따라 굵은고리(太鐶)와 가는고리(細鐶)로 구분된다. 경주 부부총에서 출토된 금귀걸이는 굵은고리이고 무령왕릉에서 출토된 귀걸이는 가는고리이다. 굵은고리도 속이 텅 비어 있어서 그다지 무겁지는 않다. 경주 부부총 금귀걸이는 신라인의 금속공예기술의 수준을 가늠할 수 있는 대표적인 굵은고리귀걸이다. 지름이 0.5㎜도 되지 않는 수백 개의 작은 금 알갱이를 누금(鏤金)세공으로 붙여놨다. 누금세공은 금줄(金線)과 금알갱이로 금판의 표면을 장식하는 기법으로 세금세공에서 최고의 단계다. 이미 5세기경에 신라 귀걸이 제작기술이 정점에 도달했음을 보여준다.

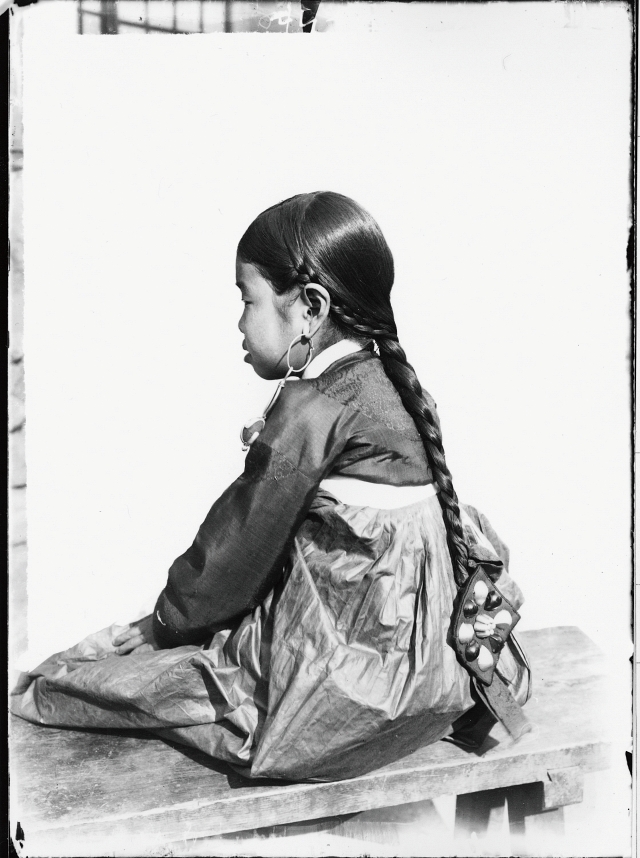

삼국시대부터 확인된 남녀의 귀걸이 착용은 조선시대까지도 계속됐다. 한 여인의 생애를 정리하는 행장(行狀)을 쓸 때 그녀가 가족을 위해 헌신했음을 보여주는 사례로 ‘(집안이 어려울 때) 비녀와 귀걸이를 팔아 좋은 음식을 장만해주었다’는 상투적인 문장을 적어 칭송했다. 남자들도 여전히 귀걸이를 착용했는데 1597년 정유재란 때 왜인첩자와 조선인을 구별할 유력한 단서가 귀걸이 구멍을 뚫었던 흔적 유무였다.

그런데 남자들의 귀걸이 착용은 선조의 느닷없는 금지령으로 사라지게 된다. 선조는 1572년 9월 28일, 젊은 사내들이 귀를 뚫고 귀걸이 하는 풍조를 금하라는 전교를 내린다. 명분은 ‘부모에게 물려받은 신체발부를 훼상하지 않는 것이 효의 시초’라고 주장했지만 알고 보면 중국 사신이 조선에 와서 한마디 하는 소리를 듣고 이를 부끄럽게 여겨 귀걸이 착용을 금지시킨 것이다. 당시 판서를 지낸 윤국형(尹國馨)의 글 ‘문소만록(聞韶漫錄)’에는 이렇게 적혀 있다. “우리나라 풍속에 남녀가 어릴 때 귀를 뚫어 귀걸이를 다는 것이 있어서 오랑캐 풍속과 유사했다. 그러나 이것은 전해온 지가 오래여서 고치려 하는 자가 없었다. 금상(선조) 초년에 오랑캐 풍속을 고쳐야 한다는 명이 있었다.”

중국 사신이 한마디 한 것을 듣고 발끈한 선조가 금지령을 내렸고 판서 또한 고증도 해보지 않은 채 오랑캐 풍속이라고 단정지어 버렸다. 그들이 조금만 역사공부를 했더라도 삼국시대부터 남녀가 귀걸이를 한 사실을 확인했을 것이고 그것이 우리 민족의 고유한 풍속이었음을 알았을 것이다. 그 때문에 삼국시대부터 고려시대까지 화려하게 꽃피었던 금속공예의 역사는 조선시대 때 자취를 감추게 됐고 ‘경주 부부총 금귀걸이’ 같은 명작은 더 이상 볼 수 없게 됐다. 안타까운 일이다.

조정육 미술평론가