얼마 전 인기리에 방영된 드라마 ‘폭군의 셰프’에서는 연희군과 광대들이 궁궐에서 처용무(處容舞)를 추는 장면이 나온다. 연희군은 조선시대 10대 왕인 연산군을 모델로 한 인물인데 실제로 그는 왕의 신분임에도 불구하고 흥이 나면 직접 북을 치고 춤을 췄다고 기록돼 있다. 연회에서 왕이 춤을 추는 것은 결코 흉이 되지 않았다. 태조는 정도전에게 상의를 벗고 춤을 추라고 할 정도로 허물없는 춤판을 벌였고 정종, 세종, 세조, 성종도 춤을 췄던 왕들이다. 연산군은 특히 처용무를 애호해 감상하는 차원을 넘어 스스로 춤추는 것을 즐겼다 한다. 그래서 처용무는 ‘연산군의 춤’ 또는 ‘광기의 춤’이라고도 부른다.

처용무는 연산군에 의해 관심을 받았지만 삼국시대부터 1000여 년간 이 땅에서 지속된 대표적인 춤이었다. 처용무는 궁중정재(宮中呈才)로는 유일하게 가면을 쓰고 추는 춤인데 그저 단순한 춤이 아니라 춤과 노래와 놀이가 결합된 종합가무극이라고 할 수 있다.

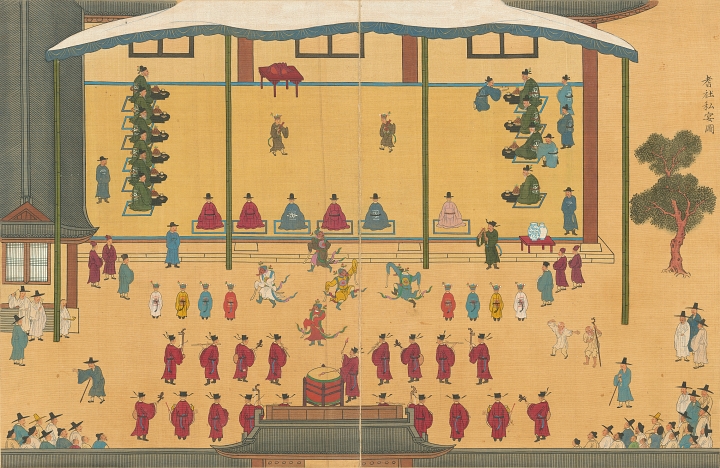

숙종(재위 1674-1720)이 59세가 된 1719년에 기로소(耆老所)에 들어간 것을 기념해 제작한 화첩인 ‘기사계첩(耆社契帖)’ 속 연희 장면을 보면 오방색을 입은 5명의 광대가 처용무를 추고 있다. 그래서 처용무를 오방처용무라고도 부른다. 오방처용무는 5명의 춤꾼이 동(청), 남(홍), 중앙(황), 서(백), 북(흑)에서 춤을 추는 군무를 일컫는다.

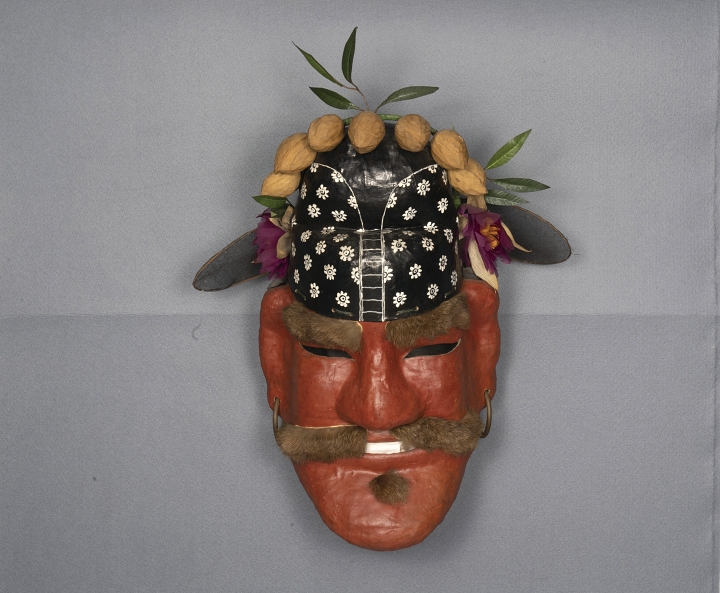

처용무는 원래 적색 가면에 검은색 옷차림을 한 1인무였다고 한다. 그러던 것이 세종대에 더욱 발전 변모돼 오방처용무로 확대됐고 악곡과 가사까지 개선됐다. 5명의 춤꾼은 각각 복색은 다르지만 처용탈은 동일하다. 처용탈은 팥죽색 피부가 특징이며 양쪽 귀에는 납구슬이나 주석 고리를 건다. 머리에 쓴 검은색 모자 위에는 귀신을 쫓는(辟邪·벽사) 7개의 복숭아와 부귀를 상징하는(進慶·진경) 모란꽃 2송이를 꽂는다. 처용탈을 쓰는 것 그 자체가 바로 액은 막고 복을 빌어주는 벽사진경을 드러낸 것이다.

처용탈이 벽사진경의 상징이 된 이유는 그 설화에서 유래한다. ‘삼국유사’에 의하면 처용은 헌강왕(9세기) 때의 인물로 용왕의 아들이었다는데 왕이 그를 서울로 데려와 벼슬을 주고 결혼까지 시켜줬다. 처용의 아내는 무척 아름다웠기 때문에 어느 날 역신(疫神)이 사람으로 변해 밤에 그 집에 가서 남몰래 동침했다. 이때 밤늦게 귀가한 처용은 역신이 자신의 아내를 범하는 장면을 보게 됐다. 그런데 처용은 화를 내는 대신 춤을 추고 노래를 부르며 물러났다. 이런 태도를 본 역신은 감복하고 본래의 모습을 나타내어 처용 앞에 무릎을 꿇으며 말했다. “이제부터는 처용의 형상을 그린 것만 봐도 그 문안에 들어가지 않겠습니다.” 그 후 사람들은 처용의 형상을 문에 붙여 사특한 것을 피하고 경사스러운 일을 맞이했다고 전해진다. 역신은 천연두와 같은 감염병을 관장하는 신을 뜻한다. 처용설화가 궁중뿐 아니라 민간에서까지 인기를 얻었다는 것은 그만큼 역병으로 죽은 사람들이 많았다는 뜻이기도 하다. 큰 병원에 갈 수 없었던 대다수의 사람들은 부적 같은 처용의 화상을 붙여놓거나 탈춤을 보는 것만으로도 위로를 얻었을 것이다. 처용탈이 주술적 대상이 된 과정이 이러하다. 역신보다 더 탁월한 처용의 능력은 넓은 아량과 너그러움이었다. 처용탈의 피부색이 팥죽색이고 얼굴형상도 기괴한 것은 일반인과는 다른 신적 능력의 표현이다.

우리 안의 ‘처용’을 위해

우리나라에는 여러 종류의 탈춤이 전해지고 있다. 안동 하회별신굿탈놀이 같은 농촌탈춤을 비롯해 본산대놀이 같은 떠돌이탈춤과 봉산탈춤, 송파산대놀이, 통영 오광대놀이 등의 도시탈춤이 있다. 이런 탈춤의 공통점은 신랄한 풍자성이다. 탈춤은 일종의 가면극이다. 가면은 그것을 쓴 자의 신분을 감추는 익명성을 목적으로 하기 때문에 지배계층이나 권력자들에 대한 비판과 풍자를 표현하는데 효과적으로 이용된다.

요즘 각종 유튜브 동영상, 밈(온라인 유행 콘텐츠), 누리소통망(SNS)에서 풍자가 인기 있는 이유도 이런 대리만족 때문일 것이다. 백성들은 탈춤 공연을 보는 것만으로도 평소에 억눌렸던 답답한 심정이 해소되는 것을 느낀다.

우리나라 탈춤은 관객석과 무대가 엄격히 분리된 서양극과 달리 추임새나 다양한 대화를 통해 공연에 능동적으로 참여할 수 있다. 그러니 탈춤 현장에 있는 사람들은 본인들이 마치 극중의 주인공이 돼 권력자나 정치인들을 호통치는 듯한 현장감을 느낀다.

그러나 같은 탈춤이면서도 처용무는 그 성격이 조금 다르다. 풍자극을 통한 호통 대신 자신의 모든 것을 다 빼앗아간 대상에게까지 한없이 너그럽다. 가장 바보 같고 어리석어 보이는 행동이지만 1000여 년 동안 사라지지 않고 사랑받는 것을 보면 나름대로 한국문화의 한 축으로 자리 잡은 것 같다. 외국인이 한국인을 보면서 정이 많다고 표현하는 것도 어쩌면 우리 안에 처용 같은 관대함이 자리 잡고 있기 때문일지도 모른다.

조정육 미술평론가

메인페이지로 이동

메인페이지로 이동