시대는 사람에게 흔적을 남긴다. 기쁨은 즐거운 기억을 남기고 아픔은 상처로 남는다. 작가 윤형근에게도 시대가 남긴 흔적이 있다. 윤형근은 시대가 할퀸 상처를 작품으로 표출해 ‘단색화의 거목’이라는 칭호를 얻었다. 누런 마포(麻布)를 묵직한 검정이 가득 메운다. 수수하고 듬직한 멋이 녹아 있는 작품에 작가는 무엇을 담으려 한 걸까.

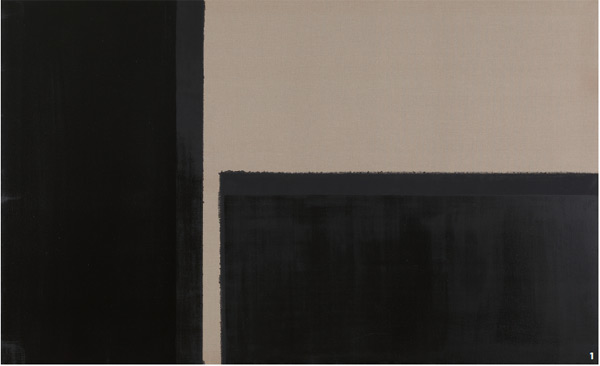

▶ 1 ‘청다색’, 1999, 마포에유채, 182x291.5cm ⓒ국립현대미술관

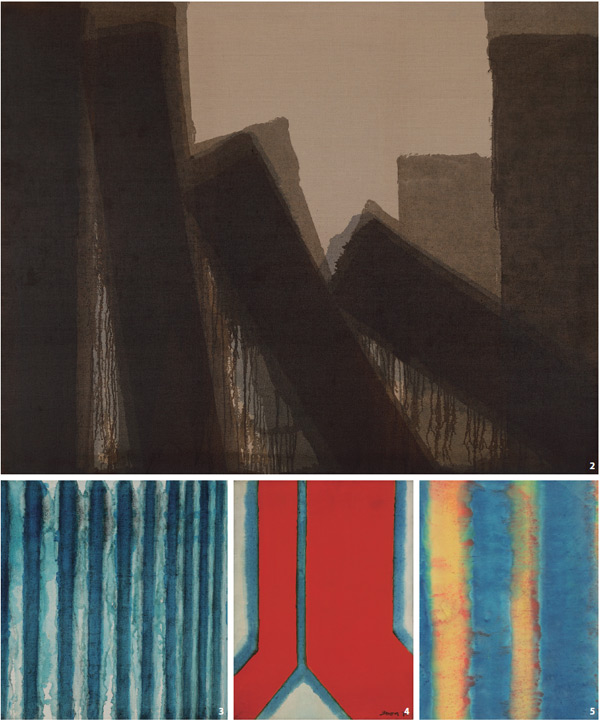

▶ 2 1980년 5·18민주화운동 소식을 듣고 제작한 작품 ‘다색’, 1980, 마포에 유채, 181.6x228.3cm ⓒ국립현대미술관

3 4 ‘청색’, 1972, 캔버스에 유채, 70x70m 윤형근 초기 작품은 김환기의 영향을 받아 밝은 색채의 추상화가 주를 이

룬다. ⓒ국립현대미술관

5 ‘드로잉’, 1972, 한지에유채, 49x33cm ⓒ국립현대미술관

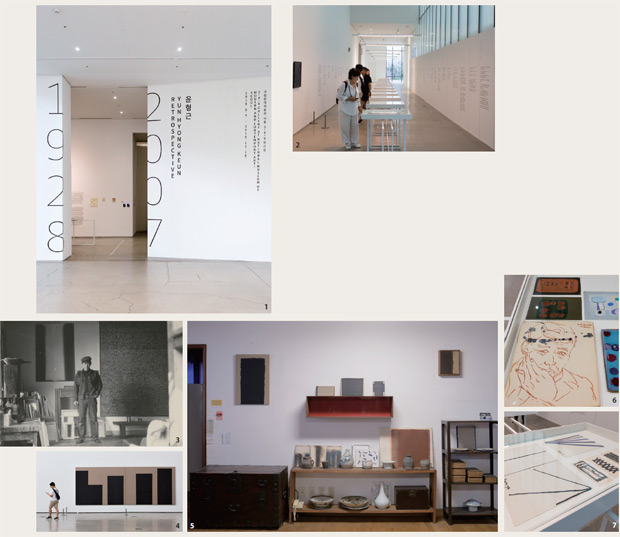

윤형근의 삶과 작품세계를 조명하는 전시가 서울 종로구 국립현대미술관에서 열리고 있다. 이번 전시에는 미공개작을 포함해 2007년 작가 사후 유족이 보관해온 작품 40여 점과 드로잉 40여 점, 아카이브 자료 100여 점이 공개된다. 또한 장인 김환기를 비롯해 도널드 저드, 조셉 러브, 최종태 등 당대 예술가와 지식인들과의 관계도 재조명한다. 전시는 작가의 삶의 여정을 따라가는 방식으로 구성했다. 작품 외에도 윤형근의 작업실을 옮겨온 듯한 공간이 따로 마련됐다. 그 외에 목가구, 목기, 도자기, 토기 같은 공예품과 추사 김정희의 글씨, 김환기의 그림, 최종태의 조각 등 작가가 평소에 좋아했던 작품세계도 들여다볼 수 있다. 윤형근이 썼던 일기, 책장에 꽂혀 있는 책의 목록을 보면 그가 추구한 정신세계와 예술관도 엿볼 수 있다.

윤형근은 일제강점기와 6·25전쟁 등 비극의 시대를 청년으로 살았다. 혼란스러운 시대를 살아낸 청년의 삶은 파란만장했다. 역경이 지나간 1973년을 전후로 윤형근의 작업 방법은 극명하게 달라진다. 1973년 이전 윤형근 작품은 장인이자 스승인 ‘김환기’를 빼놓고 설명할 수 없다. ‘환기블루’를 연상하게 하는 푸른 색감이 캔버스를 가득 메운다. 이 당시 제작했던 작품에 붙인 이름도 ‘섬 풍경’, ‘호수’, ‘매화와 달’처럼 서정적이다. 그가 1972년 개인전에 출품한 ‘청색’을 보면 캔버스 아래위를 시원하게 가로지르는 푸른 선이 눈에 띈다. 스승을 닮아가던 윤형근은 1974년 비보를 접한다. 김환기가 타지에서 숨을 거뒀다는 소식이었다.

▶ 1 윤형근 회고전 전시장 입구 ⓒC영상미디어

2 전시장에 들어서면 작가의 일대기를 순서대로 정리한 연표와 윤형근의 초기 작품을 볼 수 있다. ⓒC영상미디어

3 왼쪽에는 김환기의 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’를, 오른쪽에는 자신의 작품 ‘청다색’을 걸어놓고 작업실에서 사진을 찍은 윤형근 ⓒ국립현대미술관

4 전시장 한쪽 벽면을 가득 채운 윤형근의 작품 ⓒC영상미디어

5 서울 서교동에 있는 윤형근의 작업실 모습을 재현한 전시장 ⓒ국립현대미술관

6 7 전시장 입구에 들어서면 가장 먼저 윤형근의 초기 작품이 보인다. ⓒC영상미디어

하늘과 땅을 섞어 표현한 오묘한 검정

김환기가 타계한 후 윤형근은 작업실에서 사진을 하나 남긴다. 한 손은 주머니에 넣고 다른 손은 주먹을 불끈 쥐었다. 입 꼬리에 작은 미소도 걸지 않았다. 왼편에는 김환기의 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’를, 오른편에는 이전과 다른 방식으로 작업한 자신의 작품 ‘청다색’을 걸었다. 세 번의 옥살이와 아버지나 다름없던 이의 죽음은 윤형근에게 이제껏 추구했던 것과 다른 차원으로 가는 문을 열었다. 바로 ‘천지문(天地門)’이다.

‘천지문’에는 색이 없다. 누런 마포 위에는 검은색이 전부다. 검정은 한 가지 색이 아니다. 하늘의 색인 블루(Blue)와 땅의 색인 엄버(Umber)를 섞어 검정을 표현했다. 하늘과 땅의 색을 섞어서 ‘천지’다. ‘문’은 그림의 구도를 뜻한다. 오랜 시간 풍파를 견뎌낸 고목, 한옥을 받치고 있는 서까래가 떠오르는 문 사이로 틈이 있다. 문이 벌어진 틈은 다른 차원으로 관객을 인도한다. 색채도 형식도 간결하고 단순하지만 그렇기에 더욱 강렬하다.

캔버스 위아래를 가르며 굳건히 서 있는 문이 사선으로 쓰러지는 사건이 발생한다. 1980년 5·18민주화운동이다. 광주의 소식을 듣고 그 해 6월에 제작한 작품 ‘다색’은 사선으로 기울어진 기둥이 서로에게 기댄 채 쓰러져 있다. 쓰러진 기둥에는 눈물 같기도 하고 피 같기도 한 번짐의 흔적이 보인다. 이번 전시에서 최초로 공개되는 ‘다색’은 윤형근의 작품 중 가장 감정적 노출이 큰 작품이다.

1980년대 후반부터는 작품이 더욱 간결해진다. 블루와 엄버가 섞였던 미묘한 검정은 순수한 검정으로 변한다. 물감과 섞었던 오일은 비율이 줄어 화면이 한층 더 건조해진다. 이 시기 작가는 관계나 죽음의 문제에 나름대로 결론을 내린 듯하다.

그는 1990년 우에다 갤러리에서 개인전을 열면서 작가 노트에 “이 땅 위의 모든 것이 궁극적으로 흙으로 돌아간다는 것을 생각하면, 모든 것이 시간의 문제다. 나와 나의 그림도 그와 같이 될 것을 생각하면, 모든 것이 대수롭지 않게 생각된다”고 썼다.

검정으로 흙을 표현하고 싶었던 것인지 문이 아닌 전면화로 그린 ‘다색’(1988)은 더할 수 없는 깊이감이 느껴진다. 깊은 땅속을 표현한 것 같다. 관객은 작품을 보며 땅속에 있는 무덤과 죽음 같은 단어를 떠올리게 된다. 그래서인지 작품 앞에 서면 발이 쉬이 떨어지지 않는다. 마지막으로 남긴 작품 ‘청다색’(2007)은 두 개의 검은 기둥이 비스듬히 서 있는 형태다. 마치 작가의 초기 작품의 형태와 비슷하다. 윤형근은 후기 작품에서는 좀 더 깊은 내면의 이야기를 전한다. 존재와 존재의 관계, 고독, 죽음을 표현한다. 결국은 모든 것이 검정으로, 흙으로 돌아간다는 것을 말하고 싶었던 것은 아닐까.

전시 정보

기간 12월 16일까지

장소 서울 종로구 국립현대미술관 서울관

요금 4000원

시간 오전 10시~오후 6시

(금·토요일 오전 10시~오후 9시)

문의 02-3701-9500

장가현│위클리 공감 기자