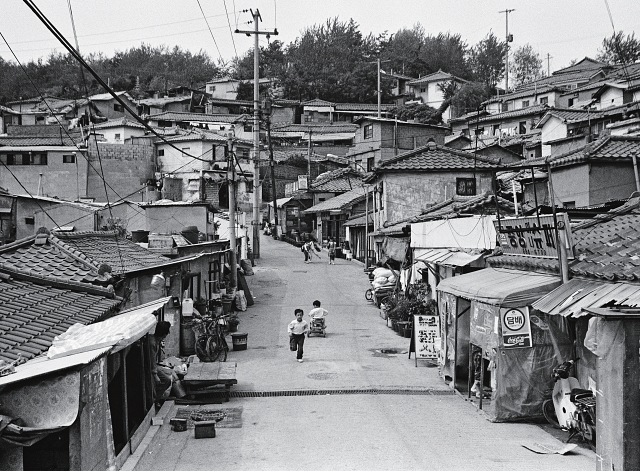

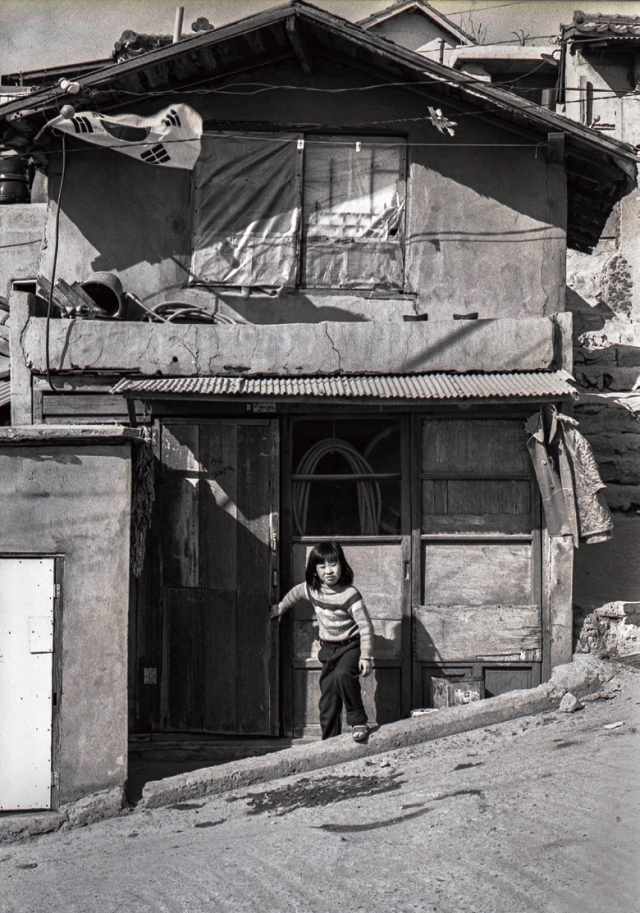

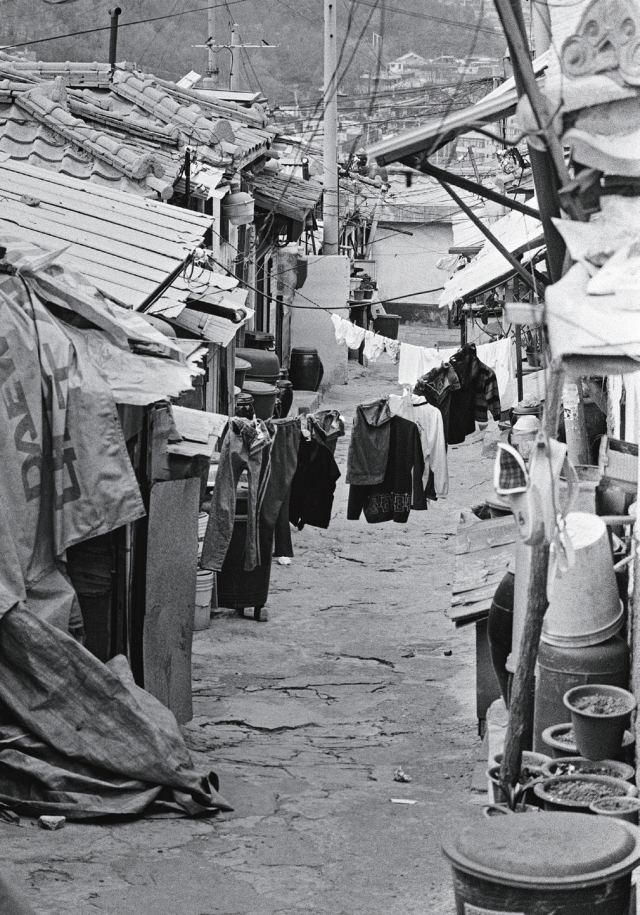

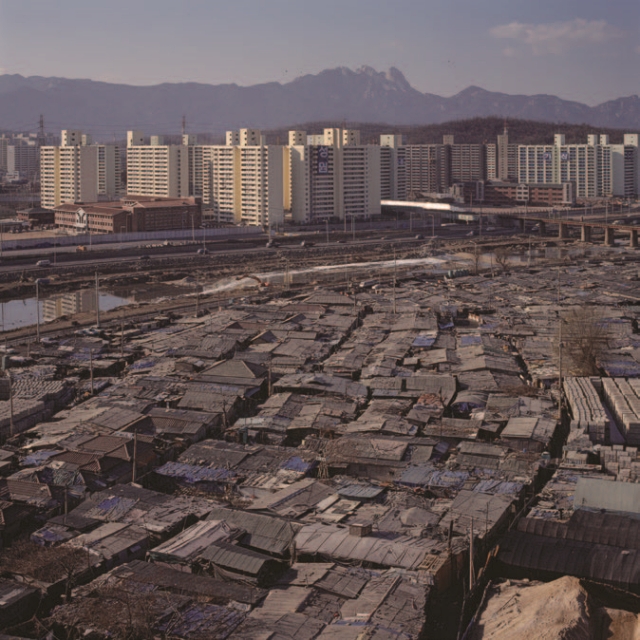

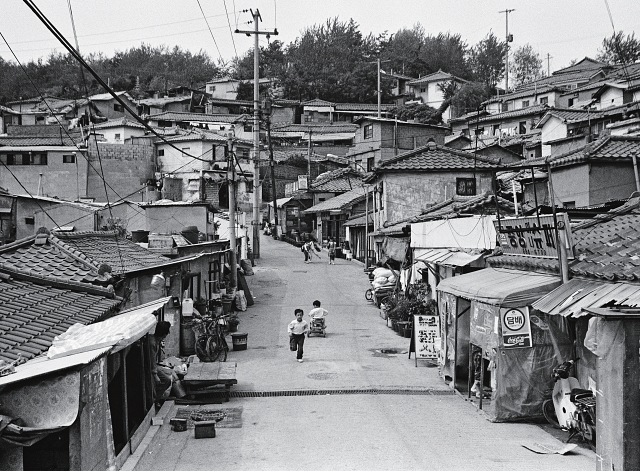

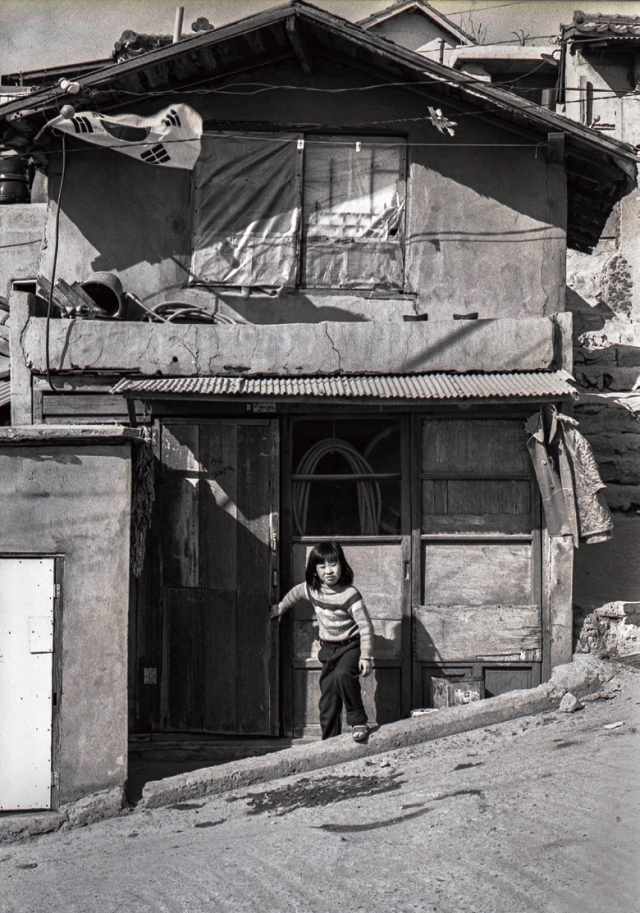

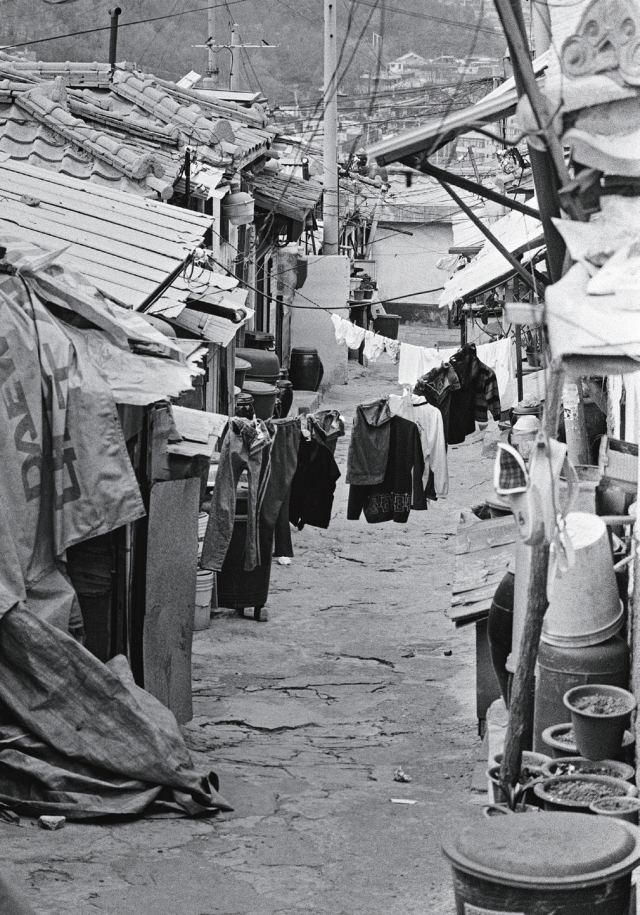

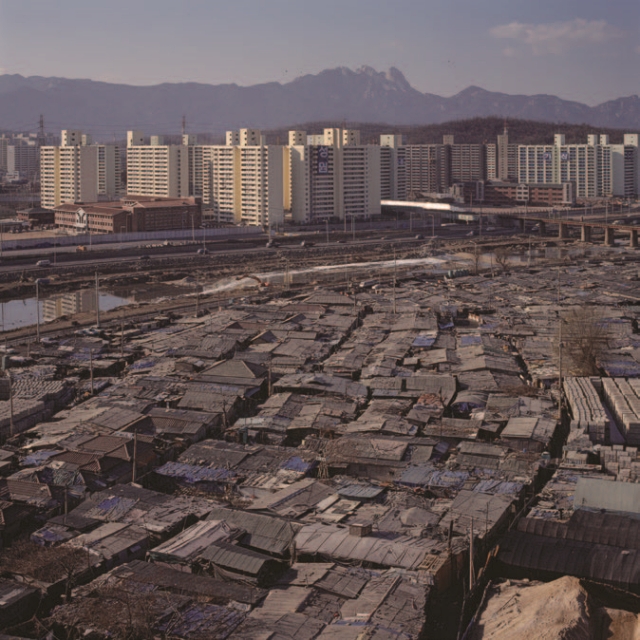

초고층 아파트와 빌딩숲 아래로 거미줄처럼 얽힌 지하철이 쉴 새 없이 오가는 최첨단 도시 서울. 그러나 시계 태엽을 40년 전으로 되감으면 그곳엔 슬레이트 지붕을 얹은 집들이 언덕을 따라 즐비하고 비좁은 골목에는 코흘리개 아이들이 뛰어놀고 있다. 좁은 마당에는 빨래들이 바람에 나부끼고 집 앞에는 땔감용 나무들이 쌓여 있다. 이제는 사라진 풍경들이 필름을 통해 재현된다.

1980년대부터 2000년대까지 서울의 재개발 예정지를 담은 사진전 <뮈에인, 내 마음속의 오목렌즈>가 서울대학교미술관에서 펼쳐진다. 김정일, 김재경, 임정의, 최봉림 등 네 명의 작가는 서울의 재개발이 본격적으로 이뤄지던 1980년대부터 렌즈를 통해 시대를 보전해왔다. 시기로는 1982년 촬영한 김정일 작가의 ‘기억 풍경’ 연작 53점이 가장 앞선다. 이제는 초고층 주상복합 아파트가 자리를 대신하고 있는 우물이 있던 집, 온통 배밭이던 강남 압구정, 동네 사람들이 함께 쓰던 공중변소 등 지금은 상상하기 어려운 그 시절의 모습을 사실적으로 담아냈다. “1982년 어느 날 신문 지면에 지금으로 말하면 주거환경을 개선하기 위한 40여 개의 개발지구가 발표됐다. 이때부터 부동산 투기가 시작됐고 이로 말미암아 빈부의 격차가 벌어지게 됐다. 신문을 들고 개발예정지를 한 군데씩 지워나가며 촬영했다.” 김 작가의 말이다. KBS미디어 출판부에서 활동한 뒤 퇴임한 김 작가는 “현재 한국 자본의 대명사인 강남은 온통 배밭이었다. 친구와 함께 배를 깎아먹으며 촬영했는데 그때 사진을 찍을 게 아니라 땅을 샀어야 했다는 우스갯소리도 한다”면서 서울의 상전벽해를 보여주는 역사의 증언자를 자처한다.

1983년부터 6년간 대학에서 서울의 저소득 서민 주거지를 연구한 우리나라 1세대 건축사진가 임정의 작가는 관악구 봉천동과 신림동 등을 담은 작품 42점을 보여준다. 최봉림 작가(뮤지엄한미 부관장)의 ‘서울 달동네 1990, 봉천동’ 연작은 동작구 상도동 종점에서 관악구 봉천동 끝으로 이어지는 ‘달동네’ 능선을 따라 1990년 서울의 모습을 담았다. 세기 말에서 뉴밀레니엄 시대(1999~2000년)의 한남동, 옥수동, 하월곡동, 봉천동 등 개발예정지구의 모습은 김재경 작가(<와이드AR> 사진총괄 부편집인)의 ‘mute’ 연작을 통해 왜곡 없는 파노라마 렌즈 속에 포착됐다.

‘누추한 달동네’ 아닌 공동체적 공간으로 재해석

우리나라 사진계에서 1980~90년대는 유학 세대가 귀국하고 상업 사진이 흥성했던 시기이다. 그러나 네 명의 사진작가는 재개발 예정지를 묵묵히 찾아다녔고 그 덕에 서울의 옛 흔적은 이미지로 소비되지 않은 채 2023년 우리 사회에 새로운 의미를 던진다. 전시제목 가운데 ‘뮈에인’은 그리스어로 ‘신성하게 하다’라는 뜻이다. 우리 사회가 재개발 과정에서 신성한 것을 잃어버린 것은 아닌지 오목렌즈를 통해 다시 돌아보자는 뜻을 담았다. 작품 속 공간이 흔히 ‘달동네’라 불리는 저소득층의 주거지로만 보이거나 누추한 환경으로 계층화되는 대신 공동체적 삶의 공간으로 재해석되기를 바라는 마음이다. 김재경 작가는 “지금까지 우리의 주거, 도시환경은 외양에만 집중했다”면서 “이런 사회의 공기감은 누추한 것을 현실에서 지워버리고 싶은 충동을 느끼게 한다. 진실은 너무 익숙해서 보지 못하는 우리의 일상 안에 있다”고 이야기한다.

익숙하면서도 낯선 40년 전 우리의 모습을 프레임에 담겨 추억을 소환한다. 나아가 원주민이 떠나고 새 주인이 들어오며 시대의 풍광을 급속히 바꿔나가는 서울의 과거와 현재를 통해 공동체가 나아가야 할 방향을 생각해 본다.

조윤 기자

뮈에인, 내 마음 속의 오목렌즈

일시 3월 5일까지(오전 10시부터 오후 6시, 매주 월요일 휴관)

장소 서울 관악구 관악로1 서울대학교미술관(무료 개방)

문의 02-880-9504

서울 도심 재개발의 역사

‘전면 철거’에서 ‘역사·문화 보존’으로

서울에서 도시환경정비사업(도심재개발사업)의 필요성이 처음 제기된 시기는 6·25전쟁 이후 1960년대 중반이지만 본격적으로 관련 법과 제도가 마련되기 시작한 것은 1970년대다. 최초로 도심부 내 11개 지역이 재개발구역으로 지정됐고(1973) 이어 최초 도시재개발법이 만들어졌다(1976). 이 시기의 정책방향은 ‘전면적인 철거 재개발’이었다. 도로와 주차장, 공원 등 기반시설을 마련하고 고층 건물을 건설하는 등 낙후된 도심을 개발하는 것이 골자였다. 이후 1970년대 후반까지 도심부가 과밀 개발되면서 이를 억제하기 위해 층수 및 밀도 제한을 강화했지만 1988년 서울올림픽을 앞두고 건폐율·용적률, 용도규제가 완화되고 신축·증축이 허용됐다. 특히 올림픽을 위해 주요 간선도로변의 60만㎡(약 18만 평)에 이르는 지역이 중점 정비대상지구로 선정됐다(도심에선 정비대상구역으로 지정되지 않으면 재개발 사업을 할 수 없다).

1994년에는 영등포, 청량리 등 부도심이 도심재개발 지정대상에 포함됐다. 이제는 흔히 볼 수 있는 주상복합건물을 짓기 위한 기본계획이 만들어진 것은 1996년이다. 2000년대에 들어 서울 재개발 관리 방향은 큰 전환점을 맞으며 사대문 안 도심부는 역사·문화적 특성을 보존해야 한다는 방침이 마련됐다. 정부는 층수 제한을 강화하고 정비구역을 해제하거나 수복재개발(노후·불량화 요인만 제거하는 소극적인 개발)로 전환할 수 있도록 했다.

서울시는 2000년대 이후 20년간 재개발 사업을 진행했지만 여전히 양질의 주택은 부족한 상태다. 국토교통부에 따르면 2021년 기준 서울의 주거용 건축물 중 약 49%(21만 669동)는 1980~1990년대 지어진 노후 건물이다. 이에 서울시는 2022년 12월 ‘2030 서울시 도시·주거환경정비기본계획’을 발표하고, 동대문 일대와 용산, 청량리, 신촌, 봉천, 성수 등 10곳을 ‘정비예정구역 가능구역’으로 선정했다. 특히 이번 기본계획엔 직장과 주거가 함께 있는 ‘혼합도시’ 조성 목표가 담겨 다양한 도심형 주거유형이 새로 도입될 계획이다.

지금 정책주간지 'K-공감' 뉴스레터를 구독하시고, 이메일로 다양한 소식을 받아보세요.

뉴스레터 구독신청

공감누리집의 콘텐츠 자료는 「공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지」의 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

다만, 사진의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

콘텐츠 이용 시에는 출처를 반드시 표기해야 하며, 위반 시 저작권법 제37조 및 제138조에 따라 처벌될 수 있습니다.

[출처] 공감누리집(gonggam.korea.kr)