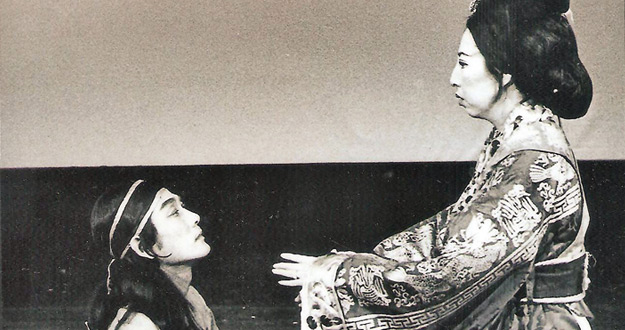

‘독도는 대한민국 땅이다’ 광고를 하고 싶다며 <뉴욕타임스>를 찾았다. 내가 봐도 내 행색은 초라했다. 광고를 위해 모아둔 돈을 탈탈 털었다. 기가 찬 제안을 하는 내 모습에 누군가는 비웃었을지도 모른다. 그래도 난 결연했다. 꼭 해야 하는 일이라고 믿었다. 오늘날 ‘한국 알리미’의 밑거름이 된 그날을 떠올리면 입가에 미소가 머문다. 가슴속 무언가가 뜨겁게 올라온다.

▶ 2005년 독도 광고를 게재하기 위해 <뉴욕타임스> 사옥을 찾았다. ⓒ서경덕

이야기는 한일관계가 최악으로 치달았던 2005년으로 거슬러 올라간다. 일본 시마네현 의회가 독도를 두고 ‘다케시마의 날’ 조례를 제정했다. 우리 국민의 공분을 산 건 당연했다. 일부는 일본 대사관 앞에서 인형을 불태우며 과격하게 항의했다. 당시 미국에 체류하던 나도 그 모습을 현지 뉴스를 통해 접했다. 분노하는 마음은 충분히 이해했지만 걱정도 됐다. 독도가 대한민국 땅이라는 배경지식이 없는 외국인은 한국을 오해할 것 같았다. 행여나 독도가 국제분쟁지역이 된다면 일본이 바라는 바가 이뤄지는 셈이었다. 좀 더 세련되고 평화로운 방법이 필요했다.

한동안 고민을 거듭하며 지하철·버스를 타고 뉴욕 시내를 오갔다. 그때 시민들의 손에 들린 신문이 눈에 띄었다. ‘유레카! 독도 광고를 싣자!’ 글로벌 시대에 세계 여론을 움직이기 위해서는 정치·외교적 접근보다 문화 콘텐츠 접근이 유리했다. 그렇게 지면 광고를 만들어 <뉴욕타임스>를 찾았다. 비용이 만만치 않아 1/6 크기로 작게 게재했지만 만족했다. 반응은 즉각 왔다. 독도 광고에 대한 문의, 다른 매체에도 광고하라는 제의, 독도를 둘러싼 자료 요청 등이 이어졌다.

단발성으로 끝낼 게 아니었다. 관심이 줄어들기 전에 추가 광고가 필요했다. 그러나 수중에 있는 돈으로는 턱없이 부족했다. 각종 아르바이트를 하며 비용을 마련했지만 마찬가지였다. 한국에 있는 가족에게 도움을 청했다. 그런 행동이 어처구니없을 법도 한데 가족들은 뜻을 헤아려주고 십시일반 돈을 모아 보내줬다. 우여곡절 끝에 <월스트리트저널>에 두 번째 광고가 나갔다. 이후 가수 김장훈과 연이 닿았고 그는 적극 후원했다. 국민들도 자발적으로 성금을 모아준 덕분에 독도는 조금씩 전 세계에 알려졌다.

독도에 관심을 갖는 사이, 우리 ‘동해’가 ‘일본해’로 표기되는 기사들이 눈에 띄었다. 바로잡아야 했다. 광고를 받아줄지 의문이었지만 끊임없이 광고부를 설득했다. 마침내 <뉴욕타임스>에 ‘뉴욕타임스의 오류(Error in NYT)’라는 전면광고가 실렸다. ‘일본해’가 아닌 ‘동해’라는 점을 강조한 내용이었다. 자사의 오류라니, 허를 찌른 광고에 반향이 컸다. <뉴욕타임스>에 이어 <워싱턴포스트>, <월스트리트저널>에도 연속 광고가 나갔다.

독도·동해뿐이 아니다. 한국을 바로 알릴 수 있는 영역은 많았다. 세계 미술관·박물관에 한국어 안내서를 비치하고, 한국의 문화·역사 콘텐츠를 제작했다. 한식의 세계화를 위해 캠페인을 펼쳤다. 기법 또한 신문광고에 그치지 않고 영상, 유튜브, SNS 등으로 다양화했다. 생각해보면 이 모든 게 <뉴욕타임스>를 방문했던 그날 시작된 듯하다. 꼭 기념해둬야 할 것 같아 사진까지 찍어뒀으니 말이다. 그날 어렴풋이 알았던 걸까, 독도와 각별한 인연을 맺고 한국 홍보에 매진하리라는 것을.

독도는 우리 땅이다. 이유는 무수히 많다. 국가의 근간을 이루는 국민·영토·주권 모두가 우리에게 있다. 독도의 등대지기는 대한민국 국민이고 해양경찰이 독도를 지키고 있다. 일본의 오키섬보다 울릉도에서 독도가 가깝다. 독도가 육안으로 보이는 곳도 오키섬이 아닌 울릉도다. 일본이 만든 지도에 울릉도·독도는 한반도 영토와 같은 색으로 표시돼 있다. 일본 메이지 정부의 태정관이 울릉도와 독도가 일본과 관계없다고 밝힌 ‘태정관 지령’은 결정적이다. 나는 세계를 향해 독도와 대한민국을 알리고 있다. 독도와 나라를 사랑하는 모두의 마음도 같을 것이다. 독도에 대해 잘 알고 독도를 방문하는 것은 그 마음을 실천하는 방법이 될 수 있다. 많은 국민이 독도를 찾아 그 웅장한 기운을 느끼길 바란다. 우리 땅을 우리가 밟을수록 실효적 지배는 강해지기 마련이다.

서경덕 │성신여대 교수

지금 정책주간지 'K-공감' 뉴스레터를 구독하시고, 이메일로 다양한 소식을 받아보세요.

뉴스레터 구독신청

공감누리집의 콘텐츠 자료는 「공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지」의 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

다만, 사진의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

콘텐츠 이용 시에는 출처를 반드시 표기해야 하며, 위반 시 저작권법 제37조 및 제138조에 따라 처벌될 수 있습니다.

[출처] 공감누리집(gonggam.korea.kr)