▶등하굣길 안전 지도는 누구나 할 수 있는 일인데도 ‘녹색어머니회’라고 이름 짓는 것은 차별적인 표현이라는 지적이다.│한겨레

성별 고정관념과 성차별 표현

뉴욕 필하모닉 오케스트라와 메트로폴리탄 오페라를 지휘한 첫 여성 지휘자 안토니아 브리코의 삶과 예술을 다룬 <더 컨덕터>는 청소년과 함께 보면 좋은 영화다. 클래식계 여성 지휘자들은 오랜 시간 동안 “여자가 어떻게 지휘를 하느냐”라는 편견과 성차별에 맞서야 했다. 이 영화는 그 속에서 자신만의 열정과 노력으로 지휘봉을 들게 된 안토니아 브리코의 이야기를 보여준다. 성별에 따른 갖가지 차별 문제를 끄집어내고 왜 이에 대항해야 하는지 등을 생각해보게 하는 영화다.

꿈은 누구나 꿀 수 있다고 하지만 사실 꿈에도 차별은 있다. 사회는 오랫동안 ‘여자니까’ ‘남자니까’라는 식으로 성별 고정관념을 사람들에게 주입했다. 이는 일상 속 사소한 일부터 시작해 사람들의 진로 선택에도 많은 영향을 끼쳤다. ‘여성’ 또는 ‘남성’이 해야 할 일을 구분하거나 특정 성별을 차별하는 표현 또한 쉽게 찾아볼 수 있다.

녹색어머니회? 등굣길 안전지킴이!

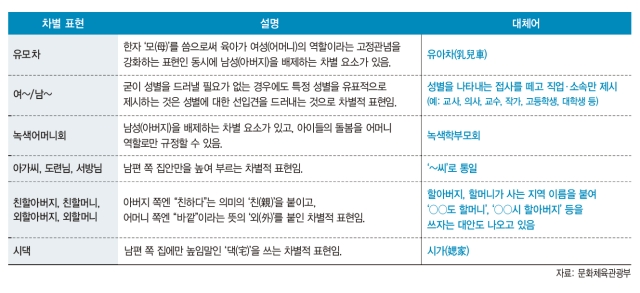

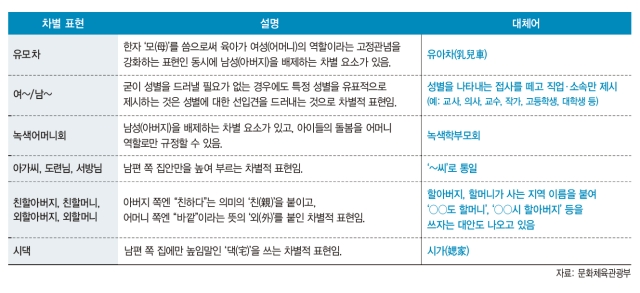

표준국어대사전에 따르면 유모차(乳母車)는 “어린아이를 태워서 밀고 다니는 수레”를 뜻한다. 어머니, 아버지부터 다른 가족 구성원에 이르기까지 누구나 끌 수 있는 이 도구의 이름엔 ‘어머니’를 뜻하는 한자 ‘모(母)’가 붙어 있다. 아이를 돌보는 건 어머니, 즉 여성만의 역할이라고 생각했기 때문일까? 이 생각이 옳지 않다고 본다면 이제라도 고치면 된다. 요즘 여러 곳에서 대체 표현으로 ‘유아차(乳兒車)’를 쓰는 이유다.

“오늘 안전 지도하러 학교 앞 신호등에 나갔는데 교통 깃발에 적힌 표현이 저만 어색한 건가요? ‘녹색어머니회’라는 말이요.”

한 블로그에 올라온 글이다. 녹색어머니회는 아이들 등하굣길 안전을 위해 통학로에서 교통안전 봉사 활동을 하는 경찰청 소속 단체(사단법인)다. 한데 이는 교통 지도 활동을 하는 사람(회원)을 어머니로만 한정 짓고 있다. 아버지 또는 할머니, 할아버지 등 다른 가족 구성원도 참여할 수 있는 일일 텐데 말이다. 이와 관련해 경기도가 진행한 ‘성차별 언어 개선’ 공모에 선정된 대체어들이 흥미롭다. ‘등굣길 안전지킴이’ ‘등굣길 안전도우미’ 등이다. 이렇게 각종 차별적 표현에 대해 사회 구성원들이 함께 대체어를 고민해보는 것도 의미가 깊다.

과거엔 ‘학부모 회의’를 ‘학부형 회의’로 부르기도 했다. 학부형(學父兄)이라는 말 속엔 바깥일은 남성이, 집안일은 여성이 해야 한다는 가부장제 문화가 녹아들어 있다. 아이들 학교에 회의·면담 등을 하러 가는 건 집안 남자 어른의 역할이라는 뜻이 담겨 있기 때문이다. 이 말에 성차별적 의미가 있어 학부모(學父母)로 바꿔 쓰자는 제안이 나오면서 학부형은 예전만큼 잘 쓰이지 않게 됐다.

가부장제 문화가 만들어낸 성차별적 표현은 가족 간 호칭에서도 쉽게 발견된다. 아버지 쪽은 친하다는 의미의 ‘친(親)’을 붙여 ‘친가’, ‘친할아버지’, ‘친할머니’라고 쓰고 어머니 쪽은 바깥이라는 뜻의 ‘외(外)’를 붙여 ‘외가’, ‘외할아버지’, ‘외할머니’라고 쓰는 데선 오랜 가부장제 문화가 느껴진다. 아내의 집은 ‘처가(妻家)’라고 하지만 남편의 집은 ‘시댁(媤宅)’이라 높여 부르는 것 역시 차별이다. 남편 쪽 집을 부를 때 굳이 높임말인 댁을 쓸 필요 없이 ‘시가(媤家)’라고 하면 될 일이다.

특정 직업군에 대한 성차별적 선입견

특정 직업군에 대한 성차별적 선입견

남편의 동생을 부를 땐 ‘아가씨’, ‘도련님’ 등 조선시대 종이 상전을 높일 때 쓰던 말을 사용하지만 남편의 동생이 오빠의 아내를 부를 땐 ‘올케’라 하는 것도 의문을 가져볼 만한 대목이다. 남편의 동생이 결혼하면 나이가 어려도 ‘서방님’이라는 극존칭을 쓰면서 아내의 동생은 ‘처남’, ‘처제’라고 부르는 문화 역시 마찬가지다. 이런 호칭들 대신 ‘~씨’로 통일해 부르자는 의견도 설득력을 얻고 있다.

누군가의 직업·소속 앞에 굳이 성별을 밝힐 필요가 없는데도 이를 표기해 성별 고정관념을 강화하는 사례도 많다. ‘남자 간호사’ ‘남자 승무원’ 등 굳이 남성임을 명시해 특정 직업군에 대한 성차별적 선입견을 드러내는 경우도 있지만, 직업 관련 성차별적 표현에는 사실 남성보단 여성에 대한 것이 훨씬 더 많다. 여교사, 여의사, 여교수, 여류 작가, 여경, 여군, 여배우, 여종업원, 여대생 등이 그 예다. ‘남성 교수보다 여성 교수가 더 많았다’ 등 부득이하게 성별을 표기해야 할 경우를 제외하면 굳이 누군가의 직업과 소속 앞에 성별까지 꼭 적어야 할 이유는 없다.

문화체육관광부는 <공공영역의 차별 표현 및 대체어 목록>을 통해 성별을 나타내는 접사를 떼고 교사, 의사, 작가, 대학생 등 직업·소속만 제시하는 대체어를 제안하기도 한다.

“남자는 태어나 세 번만 운다.” “여자가 조신하지 못하게 무슨 태도야!” 이런 성차별·성별 고정관념으로 이루어진 발언이 아무렇지 않게 나오던 시대도 있었다. 성별에 따른 역할을 강요받고 차별을 당연하게 받아들여야 했던 문화는 무지했던 시대의 지나간 역사로 남겨둬야 하지 않을까?

김청연 기자

▶등하굣길 안전 지도는 누구나 할 수 있는 일인데도 ‘녹색어머니회’라고 이름 짓는 것은 차별적인 표현이라는 지적이다.│한겨레

▶등하굣길 안전 지도는 누구나 할 수 있는 일인데도 ‘녹색어머니회’라고 이름 짓는 것은 차별적인 표현이라는 지적이다.│한겨레