해양권역 예담고에 가다

우리나라 땅과 바닷속에는 아직도 수많은 ‘역사’가 묻혀 있다. 그 역사를 발굴하는 작업도 계속되고 있다. 그렇게 발굴된 유물들은 다 어디로 가는 걸까? 국가에 귀속돼 박물관에 보관·전시돼 사람들을 만나는 것은 일부에 불과하다. 국가에 귀속되지 않은 비귀속 유물들이 훨씬 많다. 비귀속 유물은 문화재적 가치가 크다고 인정받지 못하거나 형태가 온전하지 못한 것들이다. 국가유산청과 한국문화유산협회는 갈수록 늘어나는 비귀속 유물들을 체계적으로 보관·관리하기 위해 전국 4개 권역에 예담고를 유치했다.

4월 2일, 가장 최근 전남 목포시에 조성한 해양권역 예담고를 찾았다. 2024년 12월에 문을 연 이곳은 주로 바다와 섬에서 인양된 ‘비귀속 유물’을 보관·관리하고 전시·체험 활동까지 할 수 있는 복합문화공간이다. 제주 고산리 유적에서 출토된 고산리 토기, 전남 광양 신금리 의암패총에서 출토된 골각(骨角)류와 패각(貝殼)류, 태안 마도 해역에서 발견된 자기(瓷器)류 등 해양권역과 도서 지역 54개 유적에서 발굴된 유물 4만 1000여 점이 이곳에서 ‘시간의 봉인’이 해제되길 기다리고 있다.

해양권역 예담고가 자리한 곳은 옛 여학생 기숙사인 ‘청해사(靑海舍)’ 건물이다. 청해사는 1979년 전남 도서 지역에서 목포로 유학 온 여고생들을 위해 세워졌다가 2003년 학생 수 감소 등의 이유로 문을 닫았다. 20년 동안 유휴시설로 방치되다 유물들의 보금자리로 쓰임을 달리하게 됐다. 건물에 들어서면 가장 먼저 ‘섬마을 여고생의 청해사’ 스토리와 당시의 흔적들이 관람객을 맞는다.

로비를 지나면 흰색 벽면과 푸른빛 조명이 어우러진 전시 공간이 눈앞에 펼쳐진다. 현재 ‘바다를 건너, 시간을 넘어’라는 주제로 상설 전시가 진행 중이다. 전시에 나온 유물은 160여 점으로 이곳에 보관된 유물의 극히 일부분이다.

800년 전 유물을 만나는 공간

전시 유물은 충남 태안군 마도 해역에서 발굴된 난파선에서 출토된 것들이다. 마도 해역은 고려 시대 선박 세 척과 조선 시대 조운선 한 척이 발견된 곳으로 ‘바닷속의 경주’라고도 불린다. 전시에서는 마도 해역에서 건져 올린 도자기 조각, 목간, 선박의 뼈대라 할 수 있는 부재는 물론 당시 선박 생활상을 엿볼 수 있는 멧돼지 뼈도 볼 수 있다. 전문 해설사로부터 유물들이 어떻게 발견·발굴됐는지, 이후 어떤 과정을 거쳐 보존·관리되고 있는지 설명을 들을 수 있다. 유물들은 의미를 모르면 그냥 지나칠 만큼 평범해보였다. 그러나 전시 제목처럼 시간을 넘어 살아남은 역사의 한 조각이라고 생각하니 묵직한 감동이 전해졌다.

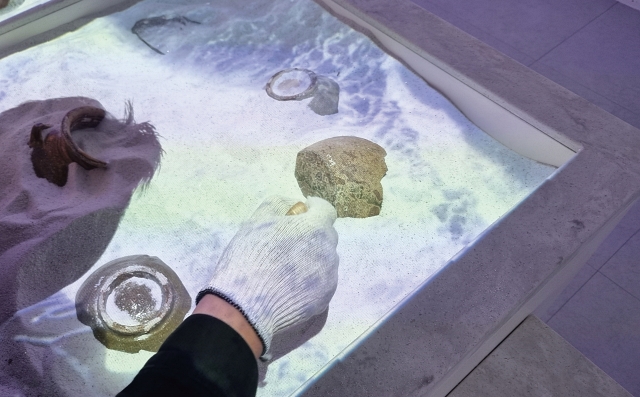

전시장을 둘러본 후에는 ‘유물 발굴 체험’ 프로그램을 통해 유물을 직접 만져볼 수 있다. 체험장에는 흰 모래에 파묻힌 도자기 조각과 붓, 장갑이 준비돼 있다. 해설사의 안내에 따라 장갑을 착용하고 붓으로 조심스럽게 모래를 걷어냈다. 붓질을 할 때마다 도자기 파편이 서서히 모습을 드러냈다. 당연히 모형이겠지 싶어 해설사에게 물어보니 “실제 유물”이라고 했다. 순간 손이 멈칫했다. 수백 년 전 누군가 사용했던 그릇이라니 마치 시간여행을 한 듯 신기했다.

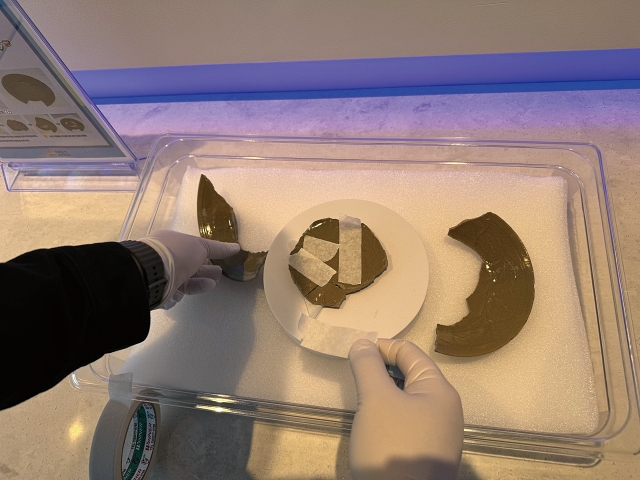

모래 속에서 유물을 발굴한 후 유물을 직접 보존 처리하는 과정도 체험했다. 유물 표면에 남아 있던 이물질을 제거하고 깨진 도자기 조각을 퍼즐 맞추듯 종이테이프로 하나씩 연결했다. 800년 전 고려 시대 유물이 내 손에서 다시 형태를 찾아가기 시작했다. 과거와 현재가 맞닿은 듯한 놀라운 경험이었다.

저평가됐던 ‘비귀속 유물’의 재발견

예담고는 ‘옛것을 담은 공간’, ‘옛것에 현재를 담는 공간’이란 뜻으로 잊혀진 과거의 흔적을 되살리고 있다. 특히 그동안 체계적으로 관리되지 못한 비귀속 유물을 공공 문화유산으로 전환하고 교육과 체험을 통해 그 가치를 사회적으로 확산시키는 역할을 하고 있다. 비귀속 유물은 말 그대로 국가 귀속 대상이 아닌 유물이다. 고고학 발굴조사를 통해 발견된 유물은 원칙적으로 국가에 귀속되지만 조각이 너무 작거나 동일한 유물이 과다하게 출토돼 별도 보존 가치가 없다고 판단되는 경우에는 발굴 기관이나 지방자치단체가 직접 관리해왔다. 문제는 해양 발굴이 활발히 이뤄질수록 이러한 비귀속 유물의 수가 점점 늘어날 수밖에 없다는 점이다. 발굴량이 증가함에 따라 유물의 적절한 보존 공간과 체계적인 관리의 필요성이 제기됐다.

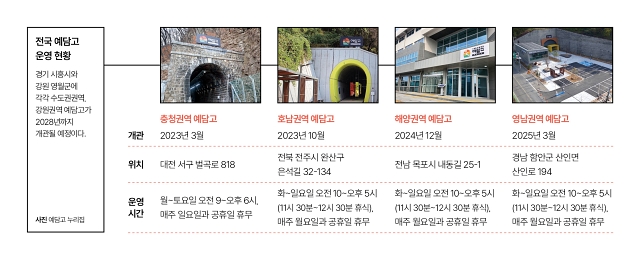

국가유산청에서 운영하는 예담고는 이런 배경 아래 설립된 시설이다. 비귀속 유물의 수집·분류·기록·보존·재해석까지 하나의 흐름 안에서 이뤄지도록 설계됐다. 현재 전국에는 ▲해양권역 예담고 ▲충청권역 예담고 ▲ 호남권역 예담고 ▲영남권역 예담고 등 네 곳의 예담고가 설치·운영되고 있다. 충청권역은 대전·세종·충청 지역, 호남권역은 광주·전라·제주 지역, 영남권역은 대구·부산·울산·경상권의 유물을 주로 관리하며 해양권역은 바닷속과 도서 지역에서 출토된 유물에 특화돼 있다.

‘시간의 흔적’을 만지고 느끼고

예담고는 전통적인 전시관과 달리 ‘개방형 수장고’라는 새로운 방식을 채택했다. 유물을 보관·정리하는 과정을 감추지 않고 그 자체를 전시의 일부로 삼았다. 유물의 결과물만 보여주는 것이 아니라 문화유산이 보존되는 전 과정을 관람객이 직접 체험할 수 있도록 설계된 것이다. 유물 발굴과 복원 과정을 체험할 수 있는 프로그램은 어린이와 청소년은 물론 성인에게도 특별하다.

해양권역 예담고의 개방형 수장고에는 수만 점의 유물이 쌓여 있다. 주로 2017년 이전 마도 해역 탐사 및 전북 군산 비안도 수중 발굴에서 건져낸 유물들로 침몰한 고려 시대 무역선에서 출토된 도자기 조각이 많다.

수장고 안에 들어서면 유물의 양에 먼저 압도당한다. 유물들은 직접 만져볼 수 있다. 도자기 하나를 들어서 살펴보니 문양, 유약 색의 변화, 가장자리에 남은 파손 흔적까지 관찰할 수 있었다. 인위적인 조명이 없는데도 유물 표면에 남은 ‘시간의 흔적’이 생생하게 느껴졌다. 서적이나 사진으로는 대신할 수 없는 귀한 경험이었다. 연꽃무늬의 고려청자도 있었다. 연화문은 고려 사회의 정신세계와 신앙이 깃든 시각적 언어라고 할 수 있다. 불교국가였던 고려에서 연화문은 단순한 장식이 아니라 해탈과 극락왕생을 기원하는 ‘주문’이었던 셈이다. 학은 장수, 원앙은 부부 화합, 용은 권위, 사자는 불법 수호를 상징했다. 고려청자에 새겨진 무늬를 보는 것만으로도 당대 사람들의 세계관을 살필 수 있었다.

이처럼 예담고는 과거의 언어와 현재를 이어주는 공간이자 저평가됐던 비귀속 유물을 재발견하는 공간이다. 특히 유물과 관람객 사이의 거리를 없애고 유물을 직접 만져보는 경험은 기존의 박물관에서는 상상도 할 수 없는 일이다. 누군가 유물을 만지는 순간, 멈춰 있던 유물의 시간은 다시 시작된다.

글·사진 박희석 기자