▶(왼쪽부터)유리딱새 암컷/ 유리딱새 수컷/ 후투티

지저귄다. 오랜만에 들어보는 새소리다. 멀리서 아련히 들리던 지저귐은 어느새 바로 옆에서 들린다. 눈을 감아본다. 한 마리가 아니다. 두 마리다. 부부일까? 아니면 연인? 저렇게 조그만 몸에서 어찌 그리 아름다운 소리가 나올까? 눈을 뜨기 싫다. 한동안 양쪽에서 스테레오로 지저귀던 두 마리 새는 어느새 사라졌다. 서운하지 않다. 곧 다시 올 테니. 바로 그 새가 아니더라도 주변에서 지저귈 새들은 많다. 왜냐하면 여기는 철새의 낙원이니까.

아마도 저 멀리 시베리아 벌판에서 태어났을 것이다. 시베리아의 겨울은 먹을 것이 없다. 먹고살기 위해 남쪽으로 날아왔다. 몸길이가 고작 14㎝, 몸무게 17g. 이 조그마한 몸으로 그 멀리에서 날아왔다. 같이 시베리아에서 출발했지만, 이곳 서해 어청도에 도착하기 전 죽은 유리딱새도 많다. 덩치가 큰 독수리에게 잡혀 죽기도 했고, 긴 여정에 굶어 죽기도 했다. 도심을 지나다 유리 벽에 부딪혀 죽기도 했고, 바다를 건너다 죽기도 했다. 헤엄을 치지 못하기 때문에 바다를 건너다가 지쳤을 때 내려앉아 쉴 곳을 찾지 못하면 살아남을 수 없다. 군산 앞바다에 있는 어청도는 시베리아에서 태어난 유리딱새가 중국 남부지방으로 가기 위한 중간 기착지다. 기력을 보충해 또다시 바다를 건너야 한다.

▶어청도 등대

시베리아서 중국 남부로 가기 위한 정거장

조금 기다리니 다시 유리딱새가 날아왔다. 어청도 마을 한복판에 있는 교회 앞마당 정원이다. 이곳엔 유난히 새들이 많이 찾아든다. 유리딱새 암수의 모습이 다르다. 수컷의 윗면은 청색이고 아랫면은 크림색, 옆구리는 오렌지색이다. 여기에 흰색 눈썹선이 이마까지 뻗어 있다. 화려하다. 암컷의 윗면은 갈색이고 옆구리는 오렌지색이다. 수수하고 우아하다. 육지에서는 본 적이 없다. 봄과 가을에 한반도를 스쳐 지나가는 나그네새다. 그러니 반갑다. 아무리 오래 보아도 질리지 않는다.

이번엔 딱새가 나타났다. 유리딱새와 비슷해 보이지만 날개에 흰색 반점이 뚜렷하다. 지저귈 때는 꽁지를 위아래로 흔드는 버릇이 있다. 귀엽다. 딱새가 앉아 있는 나뭇가지 아래 풀밭에 덩치 큰 녀석이 나타났다. 호랑지빠귀다. 몸길이가 약 30cm다. 어슬렁대며 긴 부리로 풀밭을 헤집으며 먹잇감을 찾는다. 마치 밀림의 호랑이처럼 거침이 없다. 깃은 노란색을 띤 갈색이다. 몸에는 노란색 바탕에 희고 검은 비늘무늬가 있다. 언뜻 보면 호랑이 무늬다. 위압적이다. 이놈 역시 시베리아에서 태어나 겨울에는 중국 남부나 동남아시아의 따뜻한 곳으로 날아가 겨울을 난다.

텃새는 사계절 내내 한 지역에서 살지만, 철새는 계절에 따라 번식지와 월동지를 이동하며 생활한다. 한국에서 관찰·기록된 조류는 540여 종. 이 가운데 텃새는 10% 정도이고, 나머지 90%는 철새다. 철새는 세 종류다. 여름철새, 겨울철새, 그리고 통과철새(나그네새)다. 여름철새는 봄에 한반도에 와서 번식하고 가을이 되면 한국보다 따뜻한 남쪽 지역으로 이동한다. 겨울철새는 가을에 한반도에 와서 겨울을 보낸 후 봄이 되면 번식지인 북쪽으로 날아간다. 통과철새는 한반도에서 봄과 가을에만 잠시 머물다가 이동한다.

▶(왼쪽부터)개똥지빠귀/ 유리딱새 암컷/ 되새

멸종위기종서 희귀종까지 야생 조류의 천국

어청도는 그런 통과철새를 관찰할 수 있는 섬이다. 서해 고군산군도의 63개 섬 가운데 가장 서쪽에 있다. 군산항에서 77㎞ 떨어졌고, 중국 산둥반도까지는 약 300㎞ 거리. 여의도의 5분의 1 크기인 이 섬은 군산항에서 배로 2시간 30분가량 걸린다. 새들은 이 어청도에서 힘을 비축하고 6~12시간 동안 쉬지 않고 날아야 중국 땅에 도착할 수 있다.

해마다 4~5월에는 전국의 탐조가와 새 사진 찍는 사진 동호인이 수백 명씩 어청도를 찾는다. 어청도의 소나무 숲이 우거져 찾아오는 철새도 많았다. 송충이 등 먹잇감이 많았기 때문이다. 하지만 5년 전 소나무재선충이 돌며 온 섬의 소나무를 전멸시켜 찾아오는 철새도 줄었다. 하지만 어청도는 아직도 국내의 대표적 철새 정거장이다. 조류탐방지원센터도 있다. 검은지빠귀, 한국동박새, 검은이마직박구리와 멸종위기종인 매, 무당새, 희귀종인 진홍가슴새, 검은뺨딱새, 흰털발제비, 흰꼬리딱새 등 야생 조류의 천국이다. 2006년에는 우리나라 조류도감에는 없는 희귀조 붉은부리찌르레기가 발견되기도 했다.

▶해마다 4월이면 어청도를 찾아 철새를 관찰하는 윤순영 한국야생조류보호협회 이사장이 새 사진을 찍고 있다.

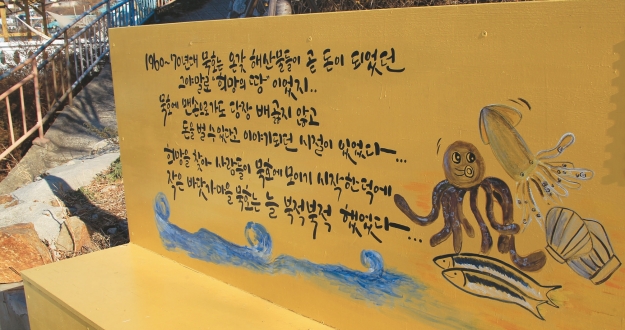

섬 주변의 파도가 너무 강하고 갯벌이 없어 주민들은 양식업을 할 수 없다. 주민들은 낚시로 우럭, 숭어, 노래미 등을 잡고 해삼, 전복, 돌김을 채취해 판다. 섬에서 나는 것은 모두 자연산이다. 우럭찜과 우럭탕은 일미다.

어청도를 찾아온 철새들은 사람들을 두려워하지 않는다. 숲보다 먹을 것이 많은 마을에서 하루 종일 노닌다. 어민들의 마당과 돌담, 밭이 그런 철새들의 낙원이다. 어민들도 철새들을 보기 위해 찾아온 이방인들에게 호의적이다. 간혹 예의 없이 집 안 깊숙이 들어와 사진을 찍는 이들도 있다. 돌담을 허물고 새를 기다리는 ‘나쁜’ 이들도 있다. 돌담을 허물면 그 아래에 있던 지렁이들이 노출되고, 그 먹잇감을 찾아 새들이 오면 그 새를 찍기 위해서다. 무거운 카메라와 망원렌즈, 삼각대를 어깨에 지고 어슬렁대는 탐조가들은 대부분 현지인에게 피해를 주지 않기 위해 애쓴다. 해마다 어청도를 찾아야 하기 때문이다.

▶한반도 형상을 한 어청도의 동쪽

해 질 녘 서해로 지는 낙조가 매혹적

‘아! 섬이 푸르고 물이 맑다’는 뜻의 어청도(於靑島)에는 전설이 있다. BC 202년경 중국의 한고조 유방이 항우를 물리치고 천하를 통일했다. 항우가 자결하자 재상 전횡은 군사 500명을 거느리고 망명길에 올라 돛단배를 이용해 서해를 떠다녔다. 3개월 만에 이 섬에 도착했는데, 안개가 걷히며 갑자기 푸른 산 하나가 우뚝 나타났다. 전횡은 푸를 청(靑)자를 따서 어청도라 이름 지었다고 한다. 섬 복판에 전횡을 추모하는 ‘치동묘’라는 사당이 있다.

섬은 어청도항을 중심으로 ‘ㄷ’자 형태다. 태풍과 풍랑을 피할 수 있는 천혜의 항구다. 어청도는 동서 폭이 3.0km, 남서쪽 2.0km의 비교적 큰 섬이다. 섬 중앙에는 남쪽으로 1.0km의 넓고 긴 항이 있다. 평균 수심도 5m 내외로 대형 선박이 정박할 수 있다. 섬 주변의 바다는 바닥이 보일 정도로 맑다.

섬의 서쪽 끝에는 높이 12m의 하얀 등대가 있다. 1912년에 일본이 세웠다. 중국 만주 진출을 위해 오사카와 다롄을 연결하는 정기항로를 개설해 어청도를 중간 기착지로 이용하기 위해서였다. 등대 주변의 해안 절벽과 낙락장송이 흰색 몸통에 빨간 지붕을 한 등대와 어우러져 환상적인 풍광을 연출한다. 태양이 서해로 잠기는 해 질 녘의 모습은 매혹적이다.

▶(왼쪽부터)노랑지빠귀와 흰배지빠귀의 자리다툼/ 딱새 암컷/ 유리딱새 암컷

섬의 최고점인 당산(해발 198m) 꼭대기 부근에는 고려 때 세워 조선 숙종 때 폐쇄한 원추형 봉수대의 형태가 남아 있다. 왜구 등 외적에 대비해 연기를 피워 위험을 알렸다. 이 봉화 신호가 외연도, 녹도, 원산도 봉수대로 이어지고, 오천면 수영 망해정에서 충청수영까지 보고됐다.

‘푸드덕푸드덕’ 종달새가 난다. 아! 노고지리다. 시인 김수영(1921~1968)은 노고지리를 이리 읊었다. “푸른 하늘을 제압하는/ 노고지리가 자유로왔다고/ 부러워하던/ 어느 시인의 말은 수정되어야 한다/ 자유를 위해서/ 비상하여 본 일이 있는/ 사람이면 알지/ 노고지리가 무엇을 보고 노래하는가를/ 어째서 자유에는 피의 냄새가 섞여 있는가를/ 혁명은 왜 고독한 것인가를/ 혁명은 왜 고독해야 하는 것인가를.”

그 종달새가 눈앞에서 난다. 눈물 나게 반갑다.

이길우_ <한겨레신문> 창간 작업에 참여해 34년간 취재기자로 활동했다. 한민족과 이 땅의 아름다움과 의미를 찾는 작업을 계속하고 있다. 한민족의 무예, 공예, 민간신앙 등을 글과 사진을 통해 꾸준히 발굴, 소개한다. 저서로 <고수들은 건강하다>, 사진집 <신과 영혼의 몸짓 아첼레란도> 등이 있다.

▶(왼쪽부터)유리딱새 암컷/ 유리딱새 수컷/ 후투티

▶(왼쪽부터)유리딱새 암컷/ 유리딱새 수컷/ 후투티 ▶어청도 등대

▶어청도 등대  ▶(왼쪽부터)개똥지빠귀/ 유리딱새 암컷/ 되새

▶(왼쪽부터)개똥지빠귀/ 유리딱새 암컷/ 되새  ▶해마다 4월이면 어청도를 찾아 철새를 관찰하는 윤순영 한국야생조류보호협회 이사장이 새 사진을 찍고 있다.

▶해마다 4월이면 어청도를 찾아 철새를 관찰하는 윤순영 한국야생조류보호협회 이사장이 새 사진을 찍고 있다. ▶한반도 형상을 한 어청도의 동쪽

▶한반도 형상을 한 어청도의 동쪽  ▶(왼쪽부터)노랑지빠귀와 흰배지빠귀의 자리다툼/ 딱새 암컷/ 유리딱새 암컷

▶(왼쪽부터)노랑지빠귀와 흰배지빠귀의 자리다툼/ 딱새 암컷/ 유리딱새 암컷 이길우_ <한겨레신문> 창간 작업에 참여해 34년간 취재기자로 활동했다. 한민족과 이 땅의 아름다움과 의미를 찾는 작업을 계속하고 있다. 한민족의 무예, 공예, 민간신앙 등을 글과 사진을 통해 꾸준히 발굴, 소개한다. 저서로 <고수들은 건강하다>, 사진집 <신과 영혼의 몸짓 아첼레란도> 등이 있다.

이길우_ <한겨레신문> 창간 작업에 참여해 34년간 취재기자로 활동했다. 한민족과 이 땅의 아름다움과 의미를 찾는 작업을 계속하고 있다. 한민족의 무예, 공예, 민간신앙 등을 글과 사진을 통해 꾸준히 발굴, 소개한다. 저서로 <고수들은 건강하다>, 사진집 <신과 영혼의 몸짓 아첼레란도> 등이 있다.